Megacriometeoros

"Gabinete de Comunicación y Prensa de CSIC". La revista Science analiza el fenómeno de las bolas de hielo caídas en España

"Gabinete de Comunicación y Prensa de CSIC"

La revista Science analiza el fenómeno de las bolas de hielo caídas en España

Expertos de las universidades de Washington y Wisconsin apoyan la teoría española de los “megacriometeoros”.

13 de agosto 2002.- En enero del año 2000 un gran bloque de hielo cayó del cielo en Tocina (Andalucía), rompiendo el parabrisas de un coche. Fue el primero de una serie de proyectiles que a lo largo de la siguiente semana cayeron sobre diferentes zonas de España despertando el interés de la comunidad científica y planteando diferentes incógnitas. El fenómeno terminó de forma repentina, tal y como había comenzado. Un equipo de investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), coordinado por Jesús Martínez-Frías, quien se ha incorporado recientemente al Centro de Astrobiología (CSIC-INTA), se encargó de recoger y analizar las bolas de hielo para tratar de explicar el origen de este inusual fenómeno.

Transcurridos dos años, sigue habiendo interés entre los científicos en conocer la procedencia de estos “megacriometeoros”,denominación que será propuesta en un próximo congreso internacional que se celebrará a finales de este mismo mes en la Universidad inglesa de Brunel. Para Martínez Frías, los “megacriometeoros” podrían ser el resultado de un comportamiento atmosférico atípico, según publica en una noticia a página completa la revista Science en uno de sus últimos números correspondiente a este mes de agosto.

David Travis, climatólogo de la Universidad de Wisconsin (Whitewater) consultado por Science, sostiene que la extraordinaria similitud en los detalles aportados por los investigadores que a lo largo de la pasada década recogieron y estudiaron en distintas partes del mundo 50 bolas de hielo como las caídas en España, hace suponer que no se trata de un engaño, como se había sugerido en alguna ocasión.

Por otra parte, la posibilidad de que estas rocas de hielo fueran residuos congelados de los lavabos de los aviones o agua almacenada en su fuselaje, queda descartada, según el equipo de Martínez-Frías, ya que no se encontraron restos orgánicos, ni desinfectante de lavabos en las muestras analizadas; y, además, las grabaciones de control de tráfico aéreo indican que ningún avión sobrevoló la región en las fechas en que cayeron dos de las bolas de hielo estudiadas.

Los análisis demostraron que el hielo de esas “grandes bolas” procedía de agua de lluvia, por lo que la posibilidad de que fueran restos de un cometa, por ejemplo, también ha sido descartada en un artículo publicado por Martínez-Frías en junio de 2002 en la revista Journal of Chromatography A.

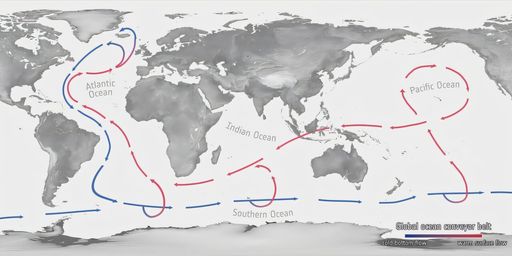

“AVANCE IMPORTANTE”

Tras analizar el interior de las bolas de hielo y descubrir que estaban estratificadas en capas y llenas de burbujas de aire, y que contenían gases como amonio y partículas de sílice, el equipo de Martínez-Frías ha llegado a la conclusión de que estos bloques de hielo tienen su origen en procesos similares a los de la formación del granizo. La formación de los primeros núcleos de hielo podría deberse a la persistencia de las estelas de aeronaves que, en condiciones atmosféricas inusuales, podrían contribuir a crear las condiciones para la generación de núcleos de hielo en las capas altas de la atmósfera.

Las investigaciones realizadas por los científicos españoles constituyen “un avance importante que proporciona una explicación a tan espectacular fenómeno”, tal y como afirma en Science el geólogo Roger Buick, de la Universidad de Washington (Seattle), quien ha estudiado unas bolas de hielo similares a las españolas que cayeron de un cielo completamente despejado en Australia el año pasado.

Existen, sin embargo, voces críticas frente a estas hipótesis. Charles Knight, experto en granizo de la Corporación Universitaria para la Investigación Atmosférica en Boulder (Colorado), no comparte esta teoría pues, en su opinión, “no se puede formar hielo sólido en ausencia de nubes gruesas y claramente visibles”.

ANOMALÍA ATMOSFÉRICA

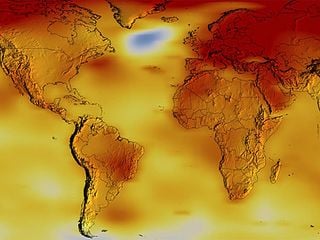

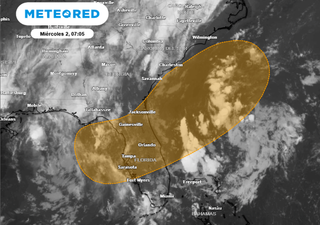

La teoría de los científicos españoles se apoya en una anomalía atmosférica que se produjo en enero de 2000, días antes de la primera caída. Imágenes proporcionadas por un satélite de la NASA revelan que los niveles de ozono en la atmósfera eran entonces inusualmente bajos sobre el sudeste español. Cuando se produce un descenso de estas características en los niveles de ozono, la troposfera es alcanzada por una mayor radiación solar, provocando un enfriamiento análogo en las capas más bajas de la estratosfera (según se describe en el artículo publicado en 2001 por Martínez Frías en la revista de la Academia de Ciencias de Suecia, AMBIO). En las fechas en las que cayeron las bolas de hielo, las diferencias de temperatura en las capas de la atmósfera crearon además, según los investigadores, fuerte cizalla de vientos (wind shear).

El director del Centro Mediterráneo de Estudios Ambientales de Valencia, el profesor Millán Millán, ha señalado, según se recoge en Science, un segundo fenómeno atípico que podría haber contribuido también a la formación de las bolas de hielo: la baja estratosfera estaba extraordinariamente húmeda en el momento en que las grandes bolas de hielo cayeron sobre España y, teóricamente, una condensación de hielo en caída libre durante unos 19 kilómetros a través de una atmósfera casi saturada, y durante 10 minutos, es suficiente para que se forme una bola de hielo de más de un kilo.

Los científicos reconocen, sin embargo, que la investigación se encuentra todavía en fase de desarrollo, por lo que están recopilando un archivo sobre “megacriometeoros” con la colaboración de investigadores de distintos países. Este archivo se puede consultar en tierra.rediris.es/megacryometeors.

Nota adicional de D. Jesús Martínez-Frías (CSIC).

Actualmente nuestro equipo, en colaboración con otros miembros del grupo internacional de trabajo, está trabajando en varias direcciones.

- La profundización de las características estructurales y cristalográficas de los megacriometeoros y su correlación con los resultados de los análisis hidroquímicos e isotópicos.

- El análisis del papel que podrían jugar los famosos "contrails" en la multiplicación del número de casos actuales, como contribuidores de partículas que podrían favorecer los procesos de nucleación heterogénea bajo determinadas condiciones atmosféricas inusuales.

- La elaboración de un estudio comparado de las caídas, cotejando los casos de caídas de bloques de hielo previos a la invención de los aviones con los posteriores a 1900.

- La creación de una "crioteca" manteniendo perfectamente preservados los ejemplares, que nos permita trabajar con muestras de distintos países.

Si quieres saber más, lee estos dos documentos en pdf:

- https://tierra.rediris.es/megacryometeors/megacryometeors.pdf

- https://tierra.rediris.es/bloquesdehielo/ambio.pdf

Nota de la RAM.

Este reportaje es idéntico al que aparece en Noticias del CSIC y en esta dirección: https://tierra.rediris.es/megacryometeors/noticsic.html

Hemos obtenidos el permiso de reproducción y adaptar este artículo por parte de D. Jesús Martínez-Frías (CSIC).

Bajate este reportaje en pdf (142 Kb)

Notas de 29 de noviembre de 2010

El Dr. Jesús Martinéz-Frías es promotor y Director de la investigación, fue el Coordinador de la Comisión Científica del CSIC encargada del estudio y el investigador español que acuñó el término "megacríometeoro". Inicialmente lo presentó en la conferencia del Museo de las Ciencias de Castilla-La Mancha, en Cuenca y, posteriormente, de manera oficial se lo propusó al Dr. David Travis y fue presentado oficialmente en un congreso internacional (el Dr. Jesús Martinez-Frías hizó la presentación oral).

También es fundador y responsable de la web de RedIris que está sirviendo como base y fuente de información desde enero de 2000 para otros científicos que hasta el momento han estudiado el tema fuera de España, fundamentalmente de USA, Canadá, India y China.