Entrevista del mes: Víctor Alcover Ronda

Jefe del Grupo de Predicción y Vigilancia del Centro Meteorológico Territorial en Valencia, AEMET

¿Cuántos años llevas en el INM y concretamente en Predicción?Empecé como predictor en San Javier (Murcia) en Noviembre del 1972. En el año 1974 pasé a Valencia en un puesto que combinaba predicción y climatología. Por último, con la aparición de los GPV (Grupos de Predicción y Vigilancia), en 1987, entro a predicción, primero como predictor y posteriormente (1991) como jefe del GPV.

Empecé como predictor en San Javier (Murcia) en Noviembre del 1972. En el año 1974 pasé a Valencia en un puesto que combinaba predicción y climatología. Por último, con la aparición de los GPV (Grupos de Predicción y Vigilancia), en 1987, entro a predicción, primero como predictor y posteriormente (1991) como jefe del GPV.

¿Qué cualidades debe tener un buen predictor?El predictor ha pasado en unos pocos años de manejar una información escasa y realizar unos pocos productos, a todo lo contrario. Es decir, a manejar mucha información y a pasar por sus manos un exceso de producción. Por otra parte, hoy en día, se espera más y hay más exigencia con la meteorología. Estos dos aspectos han cambiado sustancialmente la forma de trabajar, y el de las cualidades más adecuadas para el desempeño del trabajo de predicción operativa.

Ahora, el meteorólogo operativo, debe tener unos conocimientos básicos muy firmes de los mecanismos que provocan los fenómenos meteorológicos, para así, decidir en tiempo real (y en poco tiempo) de entre toda la información disponible, aquella que pueda ser más determinante según la situación meteorológica que se presenta.

Debe estar pendiente de toda la información nueva que continuamente va apareciendo y que pueda conducir a un cambio de diagnóstico, actuando, aunque dicho cambio pueda significar un giro a lo dicho anteriormente. Por tanto, es importante que sea dinámico y flexible, no cerrándose ante lo que puedan ser evidencias de cambio en la evolución.

Por último, y de cara a un futuro, creo que la facilidad en la comunicación se puede convertir en una cualidad a tener en cuenta. Dado el confusionismo informativo que se genera en las situaciones de adversidad meteorológica, la claridad en su comunicación, puede ser muy útil en la toma de decisiones para determinados usuarios.

Figura 1.- Momento del Briefing meteorológico que se realiza dos veces al día en el GPV de Valencia. El equipo de predicción realiza el diagnóstico, consensuando la predicción y los posibles desvíos de la misma.

¿Qué diferencias hay entre un predictor del área mediterránea y otro del área atlántica?

Los fenómenos en la zona atlántica tienen en general su origen en entornos sinópticos (configuraciones de extensión considerable), mientras el área mediterránea suele estar más afectada por fenómenos más locales de origen mesoescalar. Aunque ambos predictores deban dominar los dos entornos, entiendo que en el meteorólogo “atlántico” su fuerte debe ser el dominio de la predicción, mientras en el meteorólogo “mediterráneo” su fuerte debe ser el de la vigilancia, ya que la posibilidad de aparecer fenómenos repentinos por causas mesoescalares es mayor, especialmente en precipitación.

¿Tiene una mayor dificultad realizar pronósticos para la región mediterránea que para otros ámbitos geográficos? ¿Por qué?La precisión en la predicción meteorológica es complicada en cualquier lugar. Ahora bien, en el área mediterránea la relevancia de los fenómenos locales, como ya he comentado anteriormente, especialmente cuando hay convección, complica bastante los pronósticos, además la intensidad y rapidez con la que se presentan en ocasiones estos fenómenos, ha generado una sociedad muy exigente con la predicción meteorológica.

El trabajo creativo y el llamado “arte de la predicción”, ¿tienen sus días contados (debido a la creciente automatización) o siguen siendo una parte importante del trabajo de un predictor?

La automatización de productos debería ser una liberación de trabajo rutinario que consume mucho tiempo del meteorólogo operativo. Actualmente se escriben muchas predicciones, en detrimento del trabajo de diagnóstico y generación de productos de valor añadido, para los que si se requiere la actuación de un predictor.

Para mí, hay dos cuestiones a resolver en la automatización. Primera, que la intervención directa del predictor se resuelva consumiendo poco tiempo del mismo. Segunda, conseguir una presentación en formato texto digna, hasta el momento los resultados siempre han sido muy pobres en otros intentos anteriores.

En cuanto a la creatividad en este trabajo. Solo indicar que, con formaciones muy similares, las predicciones pueden ser bastante dispares, según quien haga y como aborde la predicción. En la predicción operativa se tienen que encajar unas piezas (factores para el diagnóstico), cumplido un plazo e independientemente de lo encajadas que estén estas piezas hay que hacer la predicción. Cuantas más piezas mejor resultado, pero más complicado será su encaje.

Las mejores predicciones están hechas por la conjunción de buenos meteorólogos y buenos medios operativamente disponibles. Por tanto predictor y automatización son complementarios y no antagónicos o sustitutivos.

¿De dónde “cojean” más los actuales modelos numéricos de predicción?, ¿es grande aún el márgen de mejora?

Los principales problemas se presentan en los fenómenos extremos, apareciendo en muchas ocasiones salidas contradictorias entre los diferentes modelos. Estas discrepancias suelen ser más relevantes en la precipitación convectiva, tanto en su cuantificación, como en su precisión espacial y temporal.

¿Hay margen de mejora? Lo hay y seguro que continuaran mejorando los modelos. Pero hay factores y fenómenos meteorológicos de escala pequeña, difíciles de resolver correctamente por los modelos. A ello hay que unir la dificultad de que el estado inicial de la atmósfera que se obtiene para su entrada en los modelos, reproduzca exactamente la atmósfera real. No hay que olvidar que a partir de este estado inicial se realizan los cálculos.

¿Se podrá algún día saber con más de 24 horas de antelación en qué comarca o comarcas concretas lloverá con la máxima torrencialidad en un típico episodio explosivo otoñal?Esa precisión a 24 horas de estos fenómenos se ve muy difícil de conseguir si se le exige un margen de error nulo.

Los factores que pueden conducir a una precisión perfecta son casi imposibles de resolver correctamente, ya que responden a una escala que supera la resolución real de los modelos vigentes. En una predicción a 24 horas la zona de riesgo será, por el momento, más amplia y habrá que confiar en las señales de vigilancia y muy corto plazo para su localización más exacta.

El día que se pueda asegurar en muy pocas horas (aunque sean dos o tres) donde puede ocurrir este tipo de precipitaciones, será una gran mejora que mitigará en gran medida sus consecuencias.

¿Cómo se trabaja en un GPV en situación de lluvias adversas a 00-24 horas vistas?

La información de los modelos es la base a más de 12 horas. Aparte de la evolución más probable, se contemplan escenarios alternativos y se marcan aspectos que hay que vigilar para adelantarnos a los cambios en la evolución. Se pretende con ello que los fenómenos sobrevenidos importantes no nos “sorprendan”.

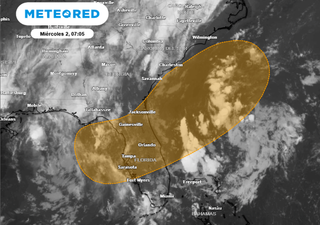

A menos de 12 horas va cobrando más relevancia el trabajo de vigilancia sustentado en RADAR, estaciones automáticas, red de rayos, satélite, etc.

En las situaciones de avisos se suele mantener un contacto muy estrecho con Protección Civil. Se demanda lo que esta sucediendo y su posible evolución inmediata. En estos casos, especialmente si son de precipitación, se suele desbordar ocasionalmente la capacidad operativa del GPV.

Figura 2.- Situación del 11 Septiembre de 1996 vista por la imagen de reflectividades máximas del radar de Cullera (Valencia). Se puede observar una importante estructura cerca del Cabo de San Antonio que se traslado hacia Ibiza donde dió precipitaciones torrenciales.

¿Mejorar las predicciones y avisos meteorológicos o educación ciudadana frente a los fenómenos adversos?

En estos momentos el problema fundamental es de comunicación entre el INM y el usuario final. En los avisos se van produciendo cambios que no siempre los recogen todos los medios comunicación, surgiendo en ocasiones contradicciones importantes entre los distintos medios y llevando a confusión al público.

El público todavía no utiliza de forma generalizada la WEB del INM que contiene en tiempo real los avisos. Si bien, parece que cuando su uso es masivo se colapsa la WEB, según nos suelen comunicar. En cuanto a la conexión ciudadanos y avisos meteorológicos, el INM depende de la comunicación de los medios y de Protección Civil.

¿Cómo vivió la Pantanada de Tous del 82?, ¿qué recuerda de aquel excepcional episodio?

Recuerdo detalles de la predicción del día anterior en el CMT de Valencia. Hacia mediodía salieron los mapas del Centro Europeo para el día siguiente. Aunque en experimentación, este modelo marcaba una evolución meteorológicamente “muy fea”. Se modifico la predicción por la tarde, pasando de “algunos chubascos dispersos” a “lluvias intensas”. Pero las consecuencias efectivas para la sociedad de este cambio en la predicción fueron prácticamente nulas. En aquellos tiempos no había protocolos de actuación para las situaciones de adversidad meteorológica. Tampoco la meteorología se había ganado una credibilidad, como para seguir sus predicciones con todas sus consecuencias.

Durante la mañana de la riada las noticias sobre lo que estaba pasando eran contradictorias, se empezó a decir que el pantano de Tous corría peligro. Más tarde el agua lo desbordó y, gracias a ser una presa de gravedad, su desplome fue gradual y no instantáneo. El apoyo meteorológico en tiempo real fue prácticamente nulo. No hay que olvidar que no se disponía de información de las precipitaciones. No existía ni el SAIH, ni el RADAR, instrumentos básicos para estas situaciones. Estas inundaciones junto a las de Agosto en el País Vasco propiciaron un cambio sustancial a mejor en las dotaciones de los años siguientes para el INM.

Se ha cumplido el 50 aniversario de la riada del año 1957 en la ciudad de Valencia. ¿Está la ciudad convenientemente protegida –a través del Plan Sur– de un nuevo desbordamiento del Turia, ante la posibilidad de que se volviera a repetir un episodio de lluvias de magnitud similar al de aquel año?

Esta pregunta debería ser contestada atendiendo a aspectos hidrológicos. Supongo que para una situación similar la ciudad de Valencia no tendría problemas, si bien, hay expertos que no lo tienen tan claro. Pero, indudablemente, sí los habría en la parte del cauce previo al Plan Sur.

Otra cuestión que puede ocurrir y en meteorología todos los records son susceptibles de ser batidos, es que las precipitaciones fueran superiores a las del 57. En este caso el resultado sobre la ciudad de Valencia sería más incierto.

Figura 3.- Precipitaciones entre el 2 y el 4 de Noviembre de 1987. El máximo se dió en las proximidades de Gandia (comarca la Safor de Valencia) donde se registraron precipitaciones entre 500 y 800 litros en menos de 12 horas.

¿Recuerda algún pronóstico del que se sienta especialmente orgulloso?Son muchas las predicciones hechas desde el GPV (funciona desde el año 1987). Ha habido aciertos y fallos. De forma objetiva los fallos “llamativos” realmente han disminuido y en los últimos tiempos han desaparecido en el caso de fenómenos adversos importantes. Sin embargo, dado lo complejo de los fenómenos extremos, supongo que algún día podría haber algún desliz relevante. En cualquier caso, con la formación del personal, los medios disponibles y los procedimientos vigentes es difícil, aunque no imposible, que pueda ocurrir un fallo importante.

En cuanto aciertos destacados de predicción del GPV de Valencia, resaltaría una predicción que se dio en Octubre de 2003, en el que nuestro diagnóstico conducía a una situación poco importante y en esa línea se hizo la predicción. Se mantuvo el criterio a “pesar de los pesares” externos al GPV de Valencia que apuntaban a una situación de lluvias excepcionales. La realidad sobre la Comunidad Valencia fue incluso más suave de la predicción emitida por el GPV.

Otra situación fue el nivel Rojo de Octubre del 2007 para Valencia y Alicante. Salió bien la predicción a 24 horas y también su acotamiento en donde, cuando y duración a través de la vigilancia. Esta situación técnicamente me parece más sencilla que la anterior. Tal vez el merito del GPV fue la determinación del aviso.

Figura 4.- Precipitaciones del 12 Octubre 2007.Estación del SAIH de Alcalali (comarca Marina Alta de Alicante). Máximo en una hora 84 litros por metro cuadrado (unidad: tiempo de medida cincominutal). FUENTE: Confederación Hidrográfica del Júcar.

Es conocida la defensa que hace del uso del término “gota fría” frente al de DANA, aunque ambos sirvan para describir básicamente lo mismo. ¿No piensa que eliminando su uso –el de “gota fría”– por parte de los meteorólogos se evitarían malentendidos y exageraciones periodísticas que lo único que hacen es crear alarma social?El termino “gota fría” está muy popularizado, resultando para mi estéril esta batalla semántica y que parece perdida ante el gran público. Los meteorólogos lo que tenemos que aclarar, cuando se presentan estas configuraciones, son los fenómenos meteorológicos que llevan. Vía hechos se comprenderá que no siempre son de consecuencias graves. A mí particularmente me gusta la utilización de Gota Fría pero siempre se debe indicar su posible mayor o menor intensidad.

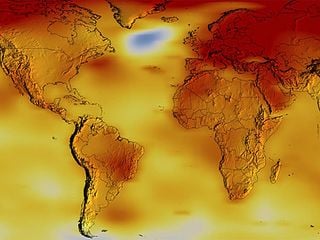

En su larga experiencia profesional, ¿ha notado las señales del calentamiento global en lo que a las precipitaciones en el Mediterráneo Occidental se refiere?

El cambio en temperaturas está resultando bastante evidente. En los observatorios del ámbito del GPV de Valencia, en sus últimos 20 años casi todos los records han sido al alza, tanto en valores medios como extremos y en periodos diarios, mensuales o anuales.

En precipitaciones no se observa en nuestra zona ninguna tendencia clara. La sensación de incremento de lluvias torrenciales, parece responder a que existen más puntos con observación de intensidades y mayor difusión de esta información.

Figura 5.- Precipitación media de los totales anuales en la Comunidad Valenciana. Destaca el año 1989. No se observa ninguna tendencia. Se puede ver la irregularidad de las precipitaciones, con grandes desviaciones respecto la media (500 l/m2).

¿Cuál es su opinión acerca de la labor que desarrolla en materia de predicción meteorológico el CEAM?, ¿Existe algún tipo de colaboración entre el GPV que Vd. dirige y dicha institución?.

El CEAM es un organismo que con sus recursos humanos y materiales realiza algunas predicciones que en ocasiones discrepan de las nuestras. Nosotros desde el GPV las vemos cuando hay fenómenos adversos. Lo que sí me gustaría es expresar algunas consideraciones:

Primera, que el INM, a través del GPV de Valencia, es el organismo oficial con la obligación y responsabilidad de la emisión de las predicciones meteorológicas para la Comunidad Valenciana. Esto es más relevante para el caso de fenómenos adversos que conduce a toma de decisiones a diversas autoridades (centrales, autonómicas y locales). El que haya algún otro organismo que emita avisos (aunque solo sea a titulo informativo y no vinculante) genera confusión, especialmente si algún medio de comunicación se hace eco. Así nos lo expresan autoridades que según el tipo de aviso meteorológico tienen que tomar una determinada medida.

Segunda, la existencia de estos avisos del CEAM afecta técnicamente sobre los avisos oficiales emitidos desde el GPV. Es muy difícil sostener por parte del GPV un aviso de “bajo nivel”, cuando existe otro emitido de “nivel más alto” y del que se hacen eco los medios de comunicación. Esto puede conducir a la tentación de “subir el aviso”, aunque no se vea esa posibilidad. Es decir, arrastrar a un incremento del número de “sobrepredicciones” en los avisos y por tanto a una perdida de calidad.

En cuanto a la colaboración técnica entre el GPV y CEAM no lo hay.

Sabemos que en la Comunidad Valenciana existe una gran afición a la meteorología ¿cuál es la relación con los aficionados a nivel oficial del CMT y la suya personalmente? ¿Cómo podrían mejorarse o potenciarse?

Aunque no hay relación institucionalizada, si hay colaboraciones por parte de personal del CMT con miembros del grupo de aficionados. A mí particularmente me resulta llamativo el entusiasmo e interés con el que los aficionados hablan y siguen la meteorología. Es indudable que estrechar relaciones nos beneficiaría a ambos colectivos. Si bien, creo que a los grupos de aficionados les interesa mantener unos grados de libertad que les aparte de una posible burocratización en sus procedimientos.

¿Cómo puede ayudar un aficionado meteorológico al trabajo de los predictores del tiempo? ¿Se valora este apartado en el INM?

Podría haber dos vertientes, por una parte aporte informativo y por otra canalizar comentarios e incluso criticas hacia nuestras predicciones. El predictor vería como percibe un hombre de la calle cualificado el resultado de sus productos.

En cuanto a la opinión en el INM de una colaboración, hay personal relevante del INM que valora esta posibilidad. Otra cuestión sería como articularla. Tal vez inicialmente sería más fácil establecer esta conexión vía Centros Regionales.

¿Es más sencillo hacer las predicciones en la actualidad debido a los medios que se dispone?

Indudablemente con los medios disponibles hoy en día los resultados son mejores. Otra cuestión es cómo conseguirlo.

La predicción requiere un diagnóstico previo, que podríamos resumir como un encaje de factores con una lógica física. Los factores a encajar aumentan con los medios disponibles y también en el caso de una situación meteorológica “complicada”. Por tanto, actualmente y en dichas situaciones, se requiere un alto dominio de los conceptos meteorológicos para que dicho diagnóstico sea el mejor posible.

Cuando yo entré en predicción (hace unos 30 años) un meteorólogo en unos pocos días estaba preparado para la operatividad. Ahora el tiempo requerido para tener una cierta soltura es de meses. Esto indica la mayor complejidad de la predicción actualmente.

Es verdad que se pueden hacer predicciones siguiendo directamente las salidas de los modelos y sin diagnóstico, pero esto sería un predictor-lector, con escaso recorrido para resolver situaciones meteorológicamente delicadas con el rigor adecuado.

La RAM quiere agradecer a Víctor Alcover por haber respondido a las preguntas. Sabemos de su entusiasmo, amor y pasión por la meteorología. Hasta siempre y gracias por tu colaboración.