Los científicos arrojan luz sobre la vida y la época de 'Fiona', la ictiosauria embarazada

Fiona, la ictiosauria embarazada de hace 131 millones de años, podría haber sido arrastrada por un flujo masivo de sedimentos durante un deslizamiento submarino, quedar atrapada y fosilizada.

Hace unos 131 millones de años, un ictiosaurio de 3,3 metros de largo se estrelló con el hocico contra el lecho marino y fue rápidamente enterrado por sedimentos: una secuencia de eventos que ayudó a preservar no solo su esqueleto, sino también el de su bebé nonato, junto con los restos de su última comida.

Estos detalles forman parte de un nuevo estudio de un equipo internacional publicado en el Journal of Vertebrate Paleontology sobre el reptil marino preñado, al que el equipo llamó Fiona.

El estudio llega dos años después de que los restos fosilizados de Fiona fueran extraídos por aire en cinco pedazos desde un campo glaciar en la Patagonia y llevados al Museo de Historia Natural Río Seco, en Punta Arenas, Chile, para su investigación.

Una dinosauria preñada e histórica

Fiona es la única ictiosauria preñada completamente preservada y excavada en Chile, y es la única ictiosauria preñada conocida del Hauteriviano, un período del Cretácico Inferior. Sus restos, completos y prácticamente intactos, ofrecen una visión detallada de la anatomía de los ictiosaurios, un depredador marino de alto nivel que se asemeja a un delfín actual.

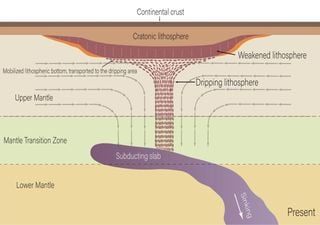

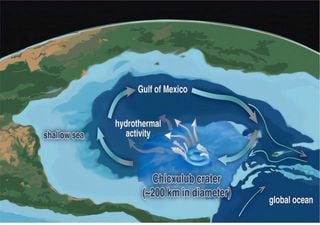

Es más, los detalles sobre cómo Fiona (y otros 87 ictiosaurios en el campo glacial) quedaron enterrados en el fondo marino podrían ser parte de una historia más amplia de ruptura continental, creando nuevos hábitats oceánicos, dijo el coautor del estudio Matt Malkowski, profesor asistente en la Escuela de Geociencias Jackson de la Universidad de Texas en Austin.

Malkowski, en colaboración con investigadores de la Universidad Estatal de Boise, realizó la datación isotópica de alta precisión que determinó que Fiona tenía 131 millones de años, un punto en la historia de la Tierra en el que Sudamérica experimentaba grandes cambios. El continente se estaba separando de lo que hoy es África. Malkowski afirmó que la apertura de un estrecho paso oceánico entre los continentes podría haber afectado el clima global, las corrientes y los hábitats de la vida marina.

"Si eres el máximo depredador del océano en ese momento, todo esto te importa", dijo. "Te importan las rutas migratorias. Te importan los lugares donde puedes cazar, pescar y hacer lo que te gusta. Te importan los lugares donde puedes reproducirte".

Malkowski es un geólogo sedimentario que se centra en la evolución de los paisajes a lo largo del tiempo mediante el análisis de muestras de grano. Los fósiles no son su especialidad. Se involucró en la investigación cuando conoció a la autora principal del estudio, Judith Pardo-Pérez, durante su trabajo de campo en el Parque Nacional Torres del Paine, en la Patagonia.

Ambos se dieron cuenta de que la investigación de Malkowski sobre el paisaje más amplio podría ayudar a responder preguntas más específicas sobre Fiona y su entorno.

Basándose en cómo se conserva Fiona en la roca, los investigadores determinaron que su hocico se hundió unos diez centímetros en la arena al impactar contra el fondo marino. La roca circundante muestra indicios de que Fiona podría haber sido arrastrada por un flujo masivo de sedimentos durante un deslizamiento submarino.

El hecho de que quedara rápidamente cubierta por sedimentos probablemente contribuyó a su excelente conservación, así como a la de su bebé nonato , cuyo esqueleto también está prácticamente intacto. Se cree que los ictiosaurios daban a luz crías vivas. Y, basándose en el tamaño del feto, los investigadores creen que se encontraba en sus últimas etapas de desarrollo y estaba en posición de nacer, con la cola apuntando hacia el canal de parto.

Otros hallazgos significativos dentro del fósil incluyen un conjunto de pequeñas vértebras de pez dentro de su caja torácica —que los investigadores interpretan como su última comida— y signos de una lesión cicatrizada en los huesos de sus aletas. Algunos huesos están fusionados, lo que podría deberse a una infección.

"El descubrimiento del ictiosaurio Fiona aporta información valiosa sobre la especie, su paleobiología y paleoecología", afirmó Pardo-Pérez, profesor asociado de la Universidad de Magallanes (Chile). "Además, su esqueleto nos permitirá profundizar en aspectos de su anatomía mediante nuevos estudios y el uso de tecnología médica".

Los investigadores están aprendiendo mucho de los huesos de Fiona. Pero ella es solo una de las docenas que se conservan en el campo glaciar. Según la geología, no parece que todos murieran a la vez. Los datos preliminares sugieren que se produjeron múltiples deslizamientos de tierra en la región a lo largo del tiempo, lo que provocó múltiples eventos de muerte masiva.

La investigación estratigráfica de Malkowski podría ayudar a arrojar luz sobre esta cuestión, además de la historia tectónica más amplia de la zona.

"Estamos realizando diversos análisis geoquímicos para comprender al máximo el entorno de esta cuenca oceánica en aquel momento", afirmó. "Estamos trabajando para determinar si se trata de un evento único o de varios, y cuáles fueron los desencadenantes".

Referencia

Judith M. Pardo-Pérez et al, The first gravid ichthyosaur from the Hauterivian (Early Cretaceous): a complete Myobradypterygius hauthali von Huene, 1927 excavated from the border of the Tyndall Glacier, Torres del Paine National Park, southernmost Chile, Journal of Vertebrate Paleontology (2025). DOI: 10.1080/02724634.2024.2445705

No te pierdas la última hora de Meteored y disfruta de todos nuestros contenidos en Google Discover totalmente GRATIS

+ Seguir a Meteored