Explorando la vida animal bajo las sombras radiactivas de Chernóbil y Fukushima

Un grupo de científicos tratan de profundizar nuestra comprensión de lo que significa para los animales vivir y reproducirse en entornos radiactivos como son los de Chernóbil en Ucrania y de Fukushima en Japón.

Un equipo de investigadores en Francia está aprovechando la investigación experimental fundamental realizada en la zona de exclusión de Chernóbil en Ucrania con un nuevo proyecto en la prefectura japonesa de Fukushima para profundizar nuestra comprensión de lo que significa para los animales vivir y reproducirse en entornos radiactivos.

La Sra. Léa Dasque, estudiante de doctorado de último año en el laboratorio LECO (Laboratorio de Ecología y Ecotoxicología de Radionucleidos) de la Autoridad Francesa de Seguridad Nuclear y Protección Radiológica (ASNR), supervisada por el líder del proyecto, el Dr. Olivier Armant, también de LECO y ASNR, tiene como objetivo desentrañar la compleja red de interacciones biológicas que dan forma a cómo la vida silvestre responde al estrés radiológico.

El objetivo del estudio es responder a una pregunta sencilla: ¿Cuál es el estado evolutivo y ecológico actual de las poblaciones de fauna silvestre que residen en zonas radiocontaminadas y cómo es probable que cambien con el tiempo?, afirma la Sra. Dasque.

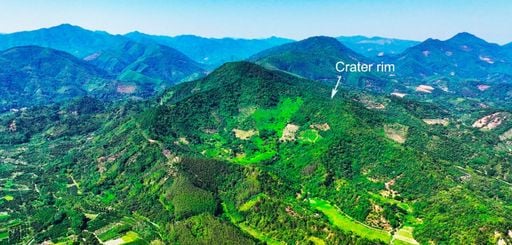

La vida en entornos radiactivos

Más recientemente, la Sra. Dasque y sus colegas han estado investigando los rasgos reproductivos de las ranas arbóreas japonesas (Dryophytes leopardo) que viven en la prefectura de Fukushima en Japón, sitio del desastre de la planta nuclear de Fukushima Daiichi en 2011.

El éxito reproductivo es el principal motor de la vida, pero es uno de los procesos biológicos más vulnerables a los efectos nocivos de la radiación ionizante, lo que la convierte en un componente crucial. «La radiación ionizante puede alterar la función endocrina, la gametogénesis y el apareamiento, todo lo cual puede perjudicar la fecundidad y la viabilidad de la descendencia», afirma la Sra. Dasque.

"Por ejemplo, nuestra investigación en Chernóbil documentó un índice de condición corporal reducido y un tamaño de población reducido en zonas altamente contaminadas", afirma el Dr. Armant. "En Fukushima, nuestro objetivo es determinar si se pueden observar efectos similares tras otro accidente grave, y si los efectos y la reproducción son la causa de los efectos observados a nivel poblacional".

Para llevar a cabo sus investigaciones, la Sra. Dasque y el Dr. Armant utilizan una amplia gama de técnicas y tecnologías que se utilizan tanto sobre el terreno, en concreto en Chernóbil y Fukushima, como en estudios de laboratorio controlados en Francia.

"A nivel molecular, utilizamos la genómica, la transcriptómica y la proteómica para identificar las respuestas celulares a la exposición a la radiación ionizante y estudiar los efectos a nivel poblacional", afirma el Dr. Armant. A nivel del organismo, el equipo analiza la condición corporal, las reservas de energía y las características sexuales.

En su trabajo más reciente sobre las cualidades reproductivas de las ranas arbóreas de Fukushima, también evaluaron el esperma, el metabolismo energético y las características del canto de la rana macho. «Estos son extremadamente costosos de producir y están estrechamente relacionados con la atracción hacia las hembras», afirma la Sra. Dasque.

Un descubrimiento clave del trabajo del equipo en Chernóbil es que las poblaciones de anfibios en las áreas más contaminadas de la zona de exclusión presentan una baja diversidad genética en comparación con otras poblaciones, incluso décadas después del accidente. Esto, unido al deterioro de su condición física, pone en duda la viabilidad a largo plazo de estas poblaciones.

Aunque el análisis del proyecto de la rana de Fukushima aún está en curso, los resultados preliminares sugieren que las ranas que viven en zonas radiocontaminadas sufren alteraciones en las vías genéticas asociadas con la motilidad espermática, lo que podría alterar su éxito reproductivo . «Actualmente se están procesando más datos sobre la motilidad espermática para determinar si este parámetro, junto con el comportamiento de llamada de los machos, podría verse afectado por la radiocontaminación», afirma la Sra. Dasque.

En el laboratorio, el equipo también está trabajando en un proyecto con pez cebra (Danio rerio), que ha revelado que la exposición crónica a la radiación perjudica el desarrollo neuromuscular, con consecuencias para la motilidad, además de reducir la sociabilidad.

El equipo no solo está interesado en los vertebrados, ya que también colabora con el CNRS (Centro Nacional Francés de Investigación Científica) para desarrollar una metodología que mida el rendimiento cognitivo de los polinizadores silvestres que viven en Fukushima. «La cognición en los polinizadores, que abarca el aprendizaje, la memoria y la orientación espacial, es esencial para la búsqueda de alimento eficiente y el funcionamiento de la colonia», afirma el Dr. Armant. «Nuestros datos iniciales indican una disminución del rendimiento cognitivo relacionada con la exposición a la radiación, lo que podría influir en el comportamiento y la supervivencia de los polinizadores».

«Las exposiciones combinadas, como la radiación y el estrés térmico, tienen el potencial de producir efectos sinérgicos impredecibles a partir de modelos basados en un solo factor estresante», afirma el Dr. Armant. «Esto exige una evolución en la forma en que evaluamos el riesgo ambiental: una que incorpore el realismo ecológico, la dinámica evolutiva y el monitoreo a largo plazo».

Este proyecto demuestra cómo los impactos en el éxito reproductivo son cruciales para la supervivencia a largo plazo de las poblaciones radiocontaminadas. «Sin considerar factores como la diversidad genética, los patrones migratorios y las características del ciclo de vida, corremos el riesgo de subestimar el verdadero impacto de la contaminación crónica en la biodiversidad y la resiliencia de los ecosistemas», afirma la Sra. Dasque.

Esta investigación se presentó en la Conferencia Provided by Society for Experimental Biology en Amberes, Bélgica, el 11 de julio de 2025.

No te pierdas la última hora de Meteored y disfruta de todos nuestros contenidos en Google Discover totalmente GRATIS

+ Seguir a Meteored