Expansión y retroceso del hielo en la Tierra: en qué consisten los ciclos de Milankovitch

Hace un siglo, el astrónomo y matemático Milutin Milankovitch desarrolló una teoría que explica la alternancia de glaciaciones y periodos interglaciales. Válida en primera aproximación, presenta algunas discrepancias con las observaciones.

Durante el Cuaternario, que es el periodo geológico más reciente, iniciado hace unos 2,6 millones de años, que se prolonga hasta la actualidad, se ha producido una sucesión bastante regular, aunque no con una periodicidad exacta (en cuyo caso sería predecible), de periodos fríos o glaciaciones, en los que el hielo se expandió desde los casquetes polares hasta latitudes más altas de ambos hemisferios, y periodos interglaciales como el actual (Holoceno), marcado por la singularidad del calentamiento global.

Gracias a las distintas técnicas paleoclimáticas con las que se estudia el clima del pasado (núcleos de hielo extraídos de Groenlandia y la Antártida, sedimentos de los fondos marinos y de lagos, espeleotemas [estalagmitas y estalactitas de cuevas]…), se ha podido comprobar que a lo largo del Cuaternario han tenido lugar esas expansiones y retrocesos en el hielo, que no obedecen a una única causa.

Los ciclos de Milankovitch en movimiento ¡Buenísima animación de @NASAClimate! Vía @SeanSublette pic.twitter.com/60CWkU1ZT4

— José Miguel Viñas (@Divulgameteo) March 1, 2020

La combinación de una serie de ciclos astronómicos que modulan la cantidad de radiación solar que llega a la Tierra es el principal factor modulador, pero no es el único. También desempeña un papel fundamental la tectónica de placas (determinante en la distribución de océanos y continentes y en las alteraciones de las corrientes oceánicas) y los cambios en la composición atmosférica. Tampoco podemos olvidarnos del impacto de asteroides o núcleos de cometas o las grandes erupciones volcánicas como causantes de cambios climáticos.

Los ciclos de Milankovitch

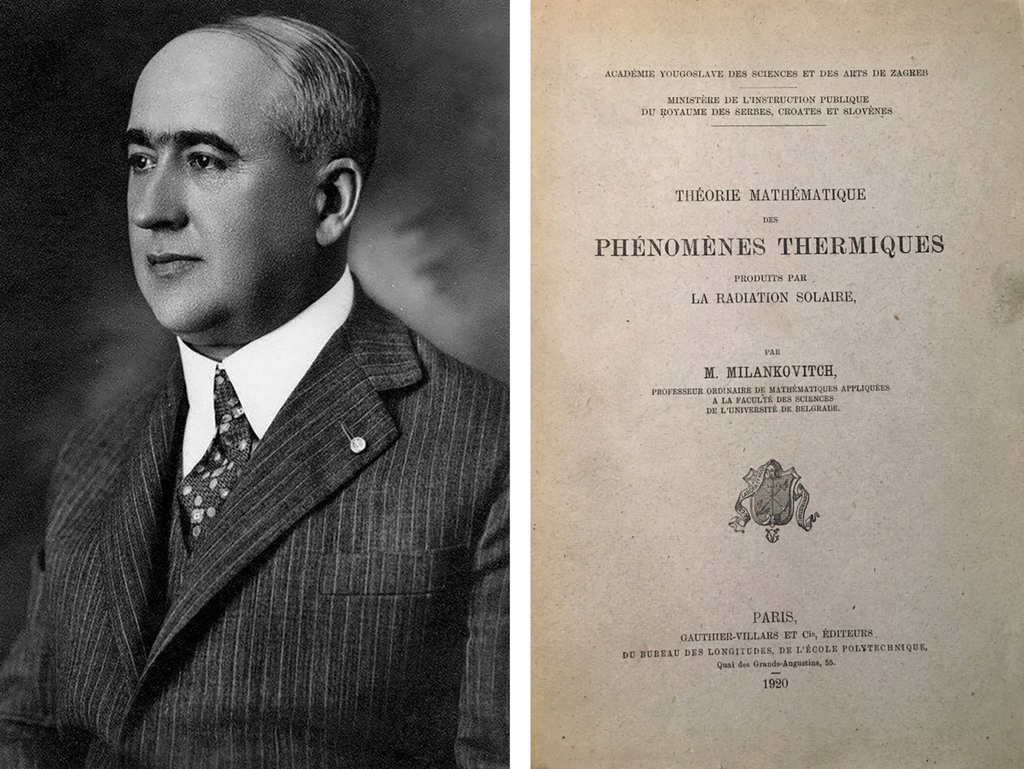

El matemático y astrónomo serbio Milutin Milankovitch (1879-1958) dedicó una parte de su vida a estudiar de qué manera las variaciones de distintos parámetros orbitales terrestres dan como resultado la alternancia de glaciaciones y periodos interglaciales. Su teoría astronómica establece que los cambios en la órbita terrestre modifican a largo plazo el clima, al ir variando la cantidad de energía solar que recibe la Tierra a distintas latitudes y en las diferentes estaciones del año. Estas variaciones escapan a nuestra percepción, muy limitada, de la realidad climática.

La base de su teoría la describió en la monografía titulada Teoría matemática de los fenómenos térmicos producidos por la radiación, que publicó en 1920, si bien fue diez años después –en 1930– cuando en un manual sobre geofísica escribió una introducción titulada Ciencia matemática del clima y teoría astronómica de las variaciones del clima, en la que desarrolló más sus cálculos, focalizados al comportamiento del clima terrestre.

Milankovitch tuvo en cuenta las variaciones temporales de tres parámetros orbitales: 1) la precesión de los equinoccios, 2) la inclinación del eje de rotación terrestre, y 3) la excentricidad de la órbita.

La precesión es el resultado del movimiento basculante al que se ve sometido el eje de rotación terrestre (algo parecido al cabeceo en el giro de una peonza), que tarda en completar un ciclo 26.000 años. La inclinación de ese eje con respecto al plano de la eclíptica (el de la órbita de la Tierra alrededor del Sol) tampoco se mantiene fija, sino que oscila aproximadamente entre los 22° y los 25°, en un nuevo ciclo de 41.000 años. La causa de dicha oscilación reside en la influencia gravitatoria que ejerce el resto de planetas del Sistema Solar sobre el nuestro.

El tercer factor variacional a tener en cuenta es la fluctuación periódica del tamaño de la órbita terrestre, estirándose y contrayéndose ligeramente en un nuevo ciclo de 100.000 años. Esta última variación es la única de las tres que provoca cambios, aunque muy pequeños, en la cantidad total de radiación solar incidente (del orden de un 0,2% de la insolación total).

La variación en la excentricidad de la órbita no sería capaz por sí sola de provocar una glaciación, pero modulada por los otros dos factores (precesión e inclinación) sí que lo consigue, al cambiar la distribución de la insolación en latitudes altas del hemisferio norte y desencadenarse cada cierto tiempo el cambio de clima.

Una teoría con algunos agujeros

Aunque la teoría astronómica de Milankovitch goza de buena aceptación en la comunidad científica, ya que está avalada por los registros paleoclimáticos, no es del todo robusta y no faltan las críticas a ella. Son debidas a algunas discrepancias que existen entre las fases de los distintos parámetros orbitales y las variaciones climáticas observadas a partir de los datos proxy.

A todo eso hay que sumar el problema de la no linealidad del sistema climático, lo que puede hacer que en un momento dado determinados procesos internos se amplifiquen de tal forma (a través de retroalimentaciones) que puedan compensar el efecto combinado de los tres ciclos.

La teoría de Milankovitch funciona en primera aproximación, ya que que permite explicar razonablemente bien (de forma cualitativa) la alternancia de glaciaciones y periodos interglaciales durante el Cuaternario, pero cuando las técnicas de datación paleoclimáticas son finas surgen las discrepancias apuntadas.

Al hilo de lo anterior, existe un debate científico sobre si el forzamiento que está provocando el calentamiento global (sin que de momento las emisiones de gases invernadero generados por nuestras actividades vayan a estabilizarse o reducirse, como sería deseable) podrá llegar a contrarrestar el enfriamiento que en el futuro resultará de la combinación adecuada de los tres parámetros orbitales terrestres. (precesión, inclinación y excentricidad).

No te pierdas la última hora de Meteored y disfruta de todos nuestros contenidos en Google Discover totalmente GRATIS

+ Seguir a Meteored