Los distintos colores del cielo y su relación con la dispersión atmosférica de la luz

El color azul del cielo y los demás colores que presenta en ocasiones, son debidos a la dispersión de la luz del sol al atravesar la atmósfera y encontrarse a su paso moléculas gaseosas, aerosoles y meteoros.

El color que presenta el cielo de día es consecuencia directa de la interacción de la radiación solar y el medio atmosférico. En su recorrido por la atmósfera, la luz procedente del sol se va encontrando moléculas de los gases constituyen el aire, así como aerosoles y minúsculos hidrometeoros (gotitas de nube, cristales de hielo) en suspensión, lo que provoca una difusión de la luz, distinta en función de cómo sea ese encuentro luz-materia.

Si observamos las tonalidades que adopta el cielo y somos personas curiosas, seguro que nos hemos planteado preguntas como: ¿Por qué, en ausencia de nubes, el cielo es azul?, ¿Por qué el azul celeste se degrada, volviéndose más blanquecino, en las cercanías del horizonte?, o ¿A qué son debidas las tonalidades amarillentas, rojizas o anaranjadas de los amaneceres y atardeceres? ¿Por qué a veces esos colores son especialmente vivos, dando como resultado unos cielos encendidos? En las siguientes líneas trataremos de responder esas preguntas.

El color azul del cielo y sus matices

La explicación al azul celeste no es intuitiva y la ciencia tardó tiempo en tener una respuesta satisfactoria a la misma. Vino de la mano del físico inglés John William Strutt (1842-1919), más conocido como Lord Rayleigh. Su teoría, sin llegar al fondo de la cuestión, sí que ofreció una de las principales claves. Se puede resumir en la siguiente frase: “La intensidad de la luz dispersada por las partículas pequeñas [las moléculas de los gases que constituyen el aire] disminuye en una proporción equivalente a la cuarta potencia de la longitud de onda de la luz.”.

En la medida en que la luz blanca procedente del sol está constituida por los diferentes colores monocromáticos del rango visible del espectro electromagnético, el cielo raso deberíamos verlo de color violeta (el de menor longitud de onda) en vez de azul. La explicación a esta aparente paradoja la encontramos, por un lado, en el hecho de que la luz solar contiene más luz en el rango de los azules que en el de los violetas y, por otro, en la sensibilidad de nuestros ojos a los distintos colores. El ojo humano es más sensible a la luz azul que a la violeta.

Por otro lado, la bóveda celeste no presenta un azul perfectamente uniforme. En las cercanías del horizonte el azul celeste se degrada y se vuelve más blanquecino, algo especialmente acusado sobre el mar, debido a la mayor presencia de microgotas de agua que en niveles más altos de la atmósfera, donde el aire es seco.

Su tamaño es mucho mayor que el de las moléculas de nitrógeno y oxígeno que constituyen mayoritariamente (99%) el aire; en consecuencia, la dispersión de Rayleigh pierde relevancia frente a la llamada dispersión de Mie, responsable a su vez de la blancura de las nubes y la gama de grises que despliegan.

La transición a los colores crepusculares

Cuando el sol se sitúa en las cercanías del horizonte, observamos cómo la franja de cielo en torno a él deja de mostrar su característico color azul y se vuelve anaranjada y rojiza. Esto es así debido al mayor recorrido atmosférico de la luz, de tal forma que intercepta en su camino más moléculas de aire y más aerosoles que cuando incide más verticalmente (con el sol situado más arriba), disminuyendo el trayecto de los haces luminosos a través de la atmósfera.

En los recorridos rasantes, más largos, aumenta la probabilidad de que la luz sea absorbida en su totalidad, sólo el color naranja y rojo –más direccionales que los azules y violetas– siguen un camino rectilíneo, con el resultado que vemos: los colores crepusculares.

La presencia de aerosoles (partículas en suspensión como el polvo mineral) es clave en el espectacular juego de luces con colores cálidos que nos brinda la atmósfera dos veces al día, en las salidas y las puestas de sol. También desempeñan su papel las moléculas gaseosas, más abundantes en los recorridos atmosféricos mayores de la luz.

El 12 de noviembre de 1842 nació el físico inglés John William Strutt, más conocido como Lord Rayleigh, que realizó descubrimientos fundamentales en óptica, acústica, y ondas.

— Martín Monteiro (@fisicamartin) November 12, 2024

La dispersión de Rayleigh explica por qué el cielo es azul y los atardeceres rojos, mediante...

1/3 pic.twitter.com/BJr7ilVZMu

Si nos fijamos en el ocaso, antes de que el disco solar quede por debajo del horizonte, los colores del cielo se vuelven más intensos. Es la llamada “hora dorada”, un momento mágico del día, muy apreciado por los fotógrafos.

Si la concentración de partículas o hidrometeoros es elevada, entonces se producen los llamados candilazos, interpretados con acierto por las gentes del campo y la mar como un signo de cambio de tiempo. “Candilazo al anochecer, lluvia al amanecer”, afirma un conocido refrán.

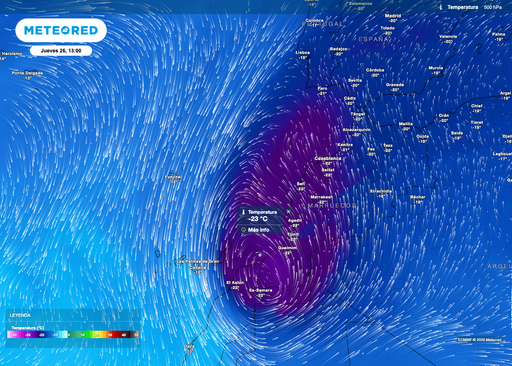

Los vientos que acompañan a cualquier frente se encargan de ir agitando el aire y levantando bastante polvareda en su parte delantera, lo que provoca un rojo más intenso en el atardecer contemplado varios centenares de kilómetros por delante del frente.

No te pierdas la última hora de Meteored y disfruta de todos nuestros contenidos en Google Discover totalmente GRATIS

+ Seguir a Meteored