José Ángel Núñez, climatólogo de la AEMET: "la tecnología no es suficiente, necesitamos gente vigilando los barrancos"

Meteorólogos, expertos en planificación del territorio y periodistas especializados participaron este sábado en unas jornadas divulgativas promovidas por Meteored, cuyo objetivo fue proponer mejoras en la gestión de riesgos y la planificación urbana. Estas son algunas de las conclusiones.

Extraer aprendizajes de la terrible DANA que el pasado octubre asoló Valencia y causó más de 200 muertos ha sido el objetivo de las jornadas divulgativas ‘DANA 29-O: causas, impactos y lecciones’, organizadas por la AVAMET con la cooganización de l'Ajuntament d'Aldaia y el apoyo de Meteored.

El evento, que tuvo lugar el pasado sábado 10 de mayo en el auditorio TAMA de Aldaia, sirvió para que, a través de diferentes ponencias, los meteorólogos, expertos en planificación del territorio y periodistas especializados de reconocido prestigio propusieran mejoras en la gestión del territorio y en la prevención de riesgos frente a episodios meteorológicos extremos.

La vulnerabilidad del territorio, clave para Rafael Armengot

Entre ellos estaba Rafael Armengot, doctor en Geografía, meteorólogo y socio de la AVAMET, quien abrió la jornada con un prólogo estructurado en base a que el riesgo natural es una ecuación que con dos factores: el fenómeno meteorológico (en este caso, la lluvia) y la vulnerabilidad del territorio.

"Una gran tormenta en un desierto no causa muertes, pero en un territorio urbanizado y saturado los efectos se multiplican", aseguró mientras comparaba fotografías de 1956 y 2024 del barranco del Poyo.

"Antes estaba rodeado de huertas, que actuaban como amortiguadores". Sin embargo, en 2024 "está lleno de polígonos industriales, urbanizaciones y vías de comunicación, por lo que el territorio se ha vuelto mucho más vulnerable".

Históricamente las poblaciones se fundaban en zonas seguras. Paradójicamente, tras la gran riada de Valencia en 1957, se empezó a extender el urbanismo a zonas de riesgo. Un hecho que, para Armengot, desmonta el mito de que la "memoria humana" sirve.

Necesidad de aprender del pasado: "la bola negra volverá a salir"

"Las instituciones de ingeniería y planificación no aprenden del pasado. Se actúa como si algunos episodios no pudieran repetirse, y se construye en zonas de alto riesgo", recordó. El caso de Alzira en 1982 es ejemplo de ello: la ciudad se edificó sobre un antiguo brazo del río.

Rafael Armengot, doctor en Geografía, meteorólogo y socio de la AVAMET.

Para el geógrafo, que algo tenga un periodo de retorno de 500 años no significa que, si ocurrió en 2024, no pueda volver a ocurrir hasta 2524. "La bola negra volverá a salir", advirtió. "Podría pasar otra vez este otoño, o en 2045, o en cualquier momento". Por eso, "lo importante es que siempre estemos preparados para que, cuando ocurra, sepamos responder adecuadamente", concluyó.

La probabilidad de que ocurriera algo grave era muy alta, advirtió José Ángel Núñez

Otro de los expertos que participó en las jornadas fue José Ángel Núñez, jefe de Climatología de AEMET en la Comunidad Valenciana y miembro activo el día de la catástrofe desde el Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI).

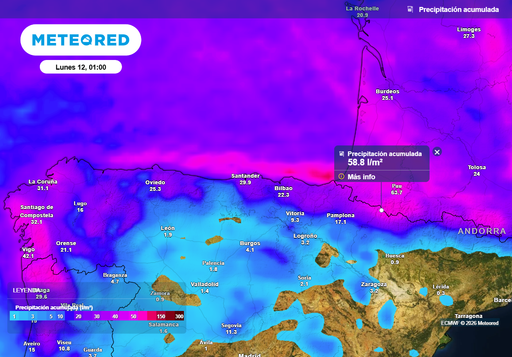

En su ponencia, Núñez se remontó al año 2007, cuando se establecieron protocolos con Protección Civil y se acordó que, en la Comunidad Valenciana, el riesgo se convertía en extremo –con peligro para las vidas humanas– cuando las precipitaciones superasen los 180 litros por metro cuadrado en 12 horas. Es el umbral que determina la activación del nivel rojo de aviso.

José Ángel Núñez, jefe de Climatología de la AEMET en la Comunidad Valenciana y socio de la AVAMET.

“Aunque en nuestro oficio tenemos que lidiar con gestión de la incertidumbre, sabíamos que la probabilidad de que ocurriera algo grave el 29 de octubre era muy alta". Para el meteorólogo la AEMET no erró en las predicciones y también realizó una buena comunicación de los riesgos.

La importancia del factor humano

Núñez lo dejó claro: "Ahí están los tweets de aquel día: se alertó de que los máximos se concentraban en zonas de sierras y montañas, pero que había que tener mucha precaución porque, aunque en muchas zonas del litoral apenas llovía, a la costa iban a llegar ramblas muy crecidas, por lo que había que tener mucha precaución y no confiarse".

Sin embargo, reconoció que sí pudo fallar el "factor humano". Al respecto, se remontó a las inundaciones de 1957, cuando aún no había radares ni estaciones meteorológicas automáticas y el primer satélite se acababa de lanzar diez días antes del suceso y ni siquiera era meteorológico.

"No teníamos todo eso, pero teníamos gente vigilando los barrancos", aseguró. "Quizá esta vez hayamos confiado demasiado en la tecnología y hemos olvidado lo importante que sigue siendo el factor humano, capaz de informar en tiempo real de los impactos".

Y es que, para el experto, las predicciones deben ser complementadas con las acciones de vigilancia, que definió como "la parte más maltratada de la meteorología", en tanto la teledetección "tiene sus limitaciones".

"De ese modo, se puede conocer aquello que no era lo esperado según los modelos numéricos y revisar las predicciones", concluyó.

No te pierdas la última hora de Meteored y disfruta de todos nuestros contenidos en Google Discover totalmente GRATIS

+ Seguir a Meteored